株を買うにはいくらから?

初めて株を買う人にとって、いくらあれば株が買うことができるのか気にるところですね。株売買の単位について押さえておきましょう。

株を売買できる最低購入金額は

株は自由に好きな株数を売買できるというわけではありません。それぞれの銘柄ごとに売買単位が決まっていて、この売買単位は「単元」といい最小単位は1単元と呼ばれています。特定の場合を除いて、この単元と言うまとまりで売買しなければなりません。

例えば、株価が500円、1単元が100株の銘柄では、最低購入金額は5万円となります。1株の株価が同じ500円のA社とB社があったとします。A社は1単元が100株、B社は1単元が1,000株とすると、A社の株の最低購入金額は500円×100株=5万円、B社は500円×1,000株=50万円となります。このように1株の株価が同じでも1単元の株数の違いで最低購入金額(投資に必要な金額)が10倍も違ってくることになります。

| 株価 | 1単元 | 最低購入金額 | |

|---|---|---|---|

| A社 | 500円 | 100株 | 500円×100株=5万円 |

| B社 | 500円 | 1,000株 | 500円×1,000株=50万円 |

額面株式とは

かつて、株には額面株式と無額面株式がありました。

額面株式は、株券の表記が「額面50円で1,000株」というようになっていました。多くの上場企業が採用していた50円額面の株は1,000株が1単位となっていたため、株価が高額な株になると最低購入金額が高くなりすぎて、個人投資家には購入するのが難しいという問題がありました。

そこで、2001年10月の商法改正で、企業が定款で1単元の株数を決めることができる単元株制度が導入されることになりました。その後、株式会社が発行する株はすべて無額面株式となりました。

例えば、もともと株価が1,000円で1単元1,000株の企業が1単元を100株にすれば、最低購入金額が100万円から10万円に下がることになります。そうすれば高額だった株がお手頃な金額で株を買うことができるようになります。こうして個人投資家にも買える銘柄が増え、株式投資はより身近なものになったのです。

単元未満株

単元未満株とは、株式分割や株式積立などにより生じた、1単元に満たない端数のこと。また、ミニ株は1単元の10分の1の単位で売買されるので、こうした1単元に満たない株はまとめて単元未満株といいます。

単元末満株は、1単元に満たない株ですが配当金や株式分割を受けたりすることはできますが、単元株と同じように株式市場で売買することができません。よって単元未満株が発生すると、その処分に困る場合があります。そんな時には証券会社との相対取引(個別に証券会社に掛け合って買い取ってもらう)や買取請求(発行会社に請求して買い取ってもらう)により売買することができます。

買取請求とは

企業が定款で単元未満株の株券を発行しないことを定めた場合に、株券がなくても端数の株を売却することができるという株主の権利のことを買取請求といいます。

株はいつでも買えるのか?

インターネット取引で夜中でも売買注文が出せる時代ですが、実際に取引が成立するのは証券取引所の立会時間中のみなのです。

証券取引所の立会時間とは

証券会社から売買注文が証券取引所に集まり、実際に取引が行われる時間のことを立会時間といいます。

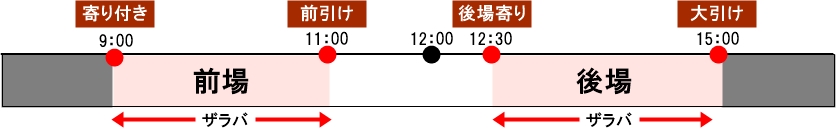

立会時間は、午前の部と午後の部の2部に分かれています。

東証の午前の立会(前場)は9時から11時まで、午後の立会(後場)は12時30分から15時までとなっています。土日祝日と年末年始(12月31日~1月3日)を除いて、毎日行われています。

毎年、1月4日(土日が重なった場合は、翌営業日)の取引開始日を大発会、12月30日(土日が重なった場合は、前営業日)の取引終了日を大納会といいます。

大発会は2009年までは前場だけで終了し、後場の取引は行われませんでしたが、2010年の大発会から半休日は廃止され、終日立会となりました。大納会も2008年までは前場だけで終了し、後場の取引は行われませんでしたが、2009年の大納会から半休日は廃止され、終日立会となりました。

立会時間に関する株用語

株用語には証券取引所の立会時間に関す用語もたくさんあります。

毎朝9時の前場の立会開始を寄り付き、12時30分の後場の立会開始を後場寄りといいます。また、前場の立会終了を前引け、後場の立会終了を大引けといいます。寄り付きから大引けまでの取引時間は、まとめてザラバと呼ばれています。

「ザラバ」は「ザラ場」とも書き、その語源は「ザラにある普通の場」という意味で名付けられたといわれています。

ザラバとは、寄り付きから大引けまでの間の取引時間のことをいい、ザラ場引けとは、前場引けや大引けに取引がなく、ザラ場でついた株価のまま取引が終了することをいいます。

ザラバ中は刻々と株価が変動し続けます。このザラバ中の株価をわかりやすく区別するためにさまざまな呼び方があります。寄り付きで成立した株価は寄り付き値、立会時間の最後に成立した株価は引け値と呼ばれています。また、後場の寄り付きで成立した株価は「後場寄り」と呼ばれることもあります。

例えば、「本日の日経平均株価は、前日から○円安の△円でした」などという場合の株価は大引けでの引け値、つまり終値を基準にします。

立会時間中に行われる通常の取引が「立会内取引」と呼ばれるのに対し、時間外でも取引できる「立会外取引」こちらは、機関投資家の大口の注文に証券会社が個別に対応する場合に利用します。

売買注文が実行されるタイミング

立会中に投資家から受けた売買注文は証券会社が、すぐに証券取引所に伝えられます。ですから、成り行き注文であれば、すぐに取引が成立します。立会開始時や、立会終了時というように指定して売買注文を出すこともできます。

売買注文は証券会社の営業時間外でも担当者がいれば、売買注文を受け付けてもらうことができます。

また、インターネット取引の場合には、担当者がいない夜中でも売買注文を出すことができます。これら立会時間外に受けた売買注文に関しては、翌日の寄り付きに一斉に実行されることになります。

夜間取引

日本の証券取引所での取引は平日9:00~15:00までとなっていますが、その後も取引ができるのが夜間取引です。海外の動向を踏まえて投資したいという投資家にはぴったりのサービスです。

夜間取引とそのメリット

夜間取引とは、証券取引所の通常の立ち会いが終わった後の夕方から午前0時ごろまで株の取引ができるサービスのことです。

ただ単に昼間株取引ができない人が夜間に取引できるということだけでなく、ニューヨークやロンドンといった、海外の主要な市場と同時間帯に取引できるので、海外市場の動向を見ながらリアルタイムで株取引ができるところも夜間取引のメリットといえます。

また、通常15時ごろからは上場企業の重要な情報の発表が相次ぐので、発表内容と株価の反応を踏まえた上で取引することもできます。

夜間取引を上手く利用することで、帰宅後でも十分に株で儲けることができるチャンスがあるのです。

夜間はPTSで取引が行われる

夜間取引市場は、PTSと呼ばれる各証券会社が私設取引システムを使って取引されています。

PTSとは、取引所ではなく、証券会社が開設したコンピューターネットワーク上の市場での取引のことです。

現在、夜間取引市場は、マネックス証券が参加している「マネックスナイター」、カブドットコム証券などが参加している「kabu.com PTS」、SBI証券、楽天証券、クリック証券が参加している「ジャパンネクストPTS」、大和証券が参加している「ダイワPTS」などが運営しています。

これらは各証券会社が独自に定めたルールによって運営されており、取引ルールや取扱銘柄、手数料に違いがあります。

例えば、

各夜間取引市場の比較

| PTS市場 | 運営会社 |

|---|---|

| マネックスナイター | マネックス証券 |

| ジャパンネクストPTS | ジャパンネクスト社 |

| kabu.com PTS |

カブドットコム証券 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 クレディ・スイス証券 UBS証券 BNPパリバ証券 シティグループ証券 メリルリンチ日本証券 インスティネット証券 |

| ダイワPTS | 大和証券 |

| PTS市場 | 参加証券会社 |

|---|---|

| マネックスナイター | マネックス証券 |

| ジャパンネクストPTS | SBI証券 クリック証券 楽天証券 |

| kabu.com PTS | カブドットコム証券 |

| ダイワPTS | 大和証券 |

| PTS市場 | 取引時間 |

|---|---|

| マネックスナイター | 17時30分~23時59分 |

| ジャパンネクストPTS |

19時~23時59分 (SBI証券、クリック証券、楽天証券) 24時30分~26時 (SBI証券、クリック証券) 8時20分~16時30分 (SBI証券) |

| kabu.com PTS | 8時20分~23時59分 |

| ダイワPTS | 18時~26時 |

| PTS市場 | 売買方式 |

|---|---|

| マネックスナイター | 当日取引所の終値を基準値とする一本値 |

| ジャパンネクストPTS | 顧客指値対等方式 指値のみ |

| kabu.com PTS |

オークション方式 指値、成行、寄付、引け、逆指値注文、W指値など |

| ダイワPTS | マーケットメイク方式 |

| PTS市場 | 取扱銘柄数 |

|---|---|

| マネックスナイター | 約4,000銘柄 |

| ジャパンネクストPTS | 約4,000銘柄 |

| kabu.com PTS | 約1,700銘柄 |

| ダイワPTS | 約1,900銘柄 |

売買代金決済の流れ

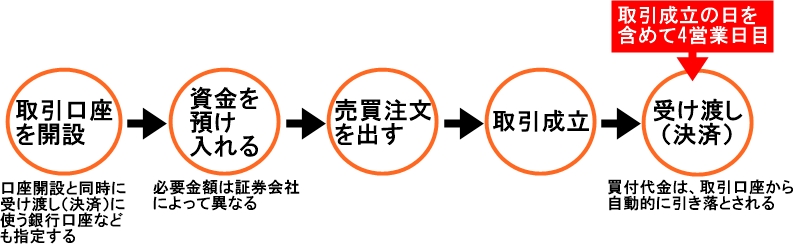

売買注文を出すと、どのような流れで株券やお金が動くのでしょう。売買注文から取引成立、受け渡しまでの流れを押さえておきましょう!

売買注文から取引成立まで

売買注文を出すときには、注文内容を正確に伝えましょう。

買い注文の場合には、購入したい銘柄名(証券コード)、株数、市場、買い注文であることなどを伝えます。

また、指し値注文か成り行き注文かといった注文方法、指し値注文の場合には、価格と本日限りなのか、今週いっぱいなのかといった注文の有効期限なども問違いなく伝えましょう。

取引が成立すると、2~3日後に証券会社から取引の内容を記した「取引報告書」が送られてきますので、銘柄名や株数などに間違いがないか確認しておきましょう。

初回は資金の預け入れが必要

はじめてその証券会社を使って売買注文を出すときには、あらかじめ投資資金を預け入れておくことが必要です。最低預入額は証券会社によって異なります。

取引が成立すると、その日を含めて4営業日目に受け渡し(決済)が行われます。

原則として、買い注文の場合には代金を支払って株券を受け取り、売り注文の場合には株券を渡して売却代金を受け取ります。資金を預け入れてある場合には、差額を清算します。

また、受け渡しと同時に、証券会社から「受け渡し計算書」が渡されます。約定代金など、記載されている内容に間違いがないかを確認しておきましょう。

なお、株券そのものは受け渡し時に問に合わない場合もあります。また、保管振替制度を利用している場合には実際に株券のやりとりは行われません。

約定代金

取引が成立した価格(約定値段)に株数を掛けたものが約定代金といいます。約定代金がいくらなのかは、取引報告書などに必ず記載されています。

手数料や税金も予算に入れておきましょう

株を買う場合も株を売却する場合も、それぞれに売買委託手数料が必要になります。売買委託手数料は証券会社によってかなりの違いがあるので、事前に調べておきましょう。

また、その他に売買委託手数料に対する消費税、名義書き換え手続料、口座管理料、税金などが必要になることもあります。決済の際に資金が不足しないように、どのような手数料がいくらかかるのかを前もって把握しておきましょう。